こんにちは。石橋敬三です。

ブログを読むのは久しぶりという方も、たまたま今回の記事が目に入ったという方も、ようこそいらっしゃいました。

今回はちょっとしたご報告を兼ねて、最近の活動について書いてみたいと思います。

実はここ2カ月ほどで、私は2冊の書籍を出版しました。タイトルは、

どちらもAmazonのKindleストアにて、電子書籍とペーパーバックの両方でリリースしています。

ありがたいことに、いくつかのカテゴリでランキング1位も獲得しました(もちろん、ニッチなジャンルでの一時的なものですが…)。

さて、このブログを以前から読んでくださっている方や、私を「マンドリン奏者・作曲家」として認識してくださっていた方からすれば、きっとこう思ったはずです。

「え、なんで本? 音楽じゃないの?」

たしかに、自分でもちょっと不思議な感じがしています。

ただ、少しでも私と深く話をしたことがある人なら、「あぁ、たしかにそれも石橋っぽいな」と思ってもらえるかもしれません。

今日は、「なぜ本を出したのか」という話とともに、自分にとっての「表現とは何か」、そして「AIとの関係性」まで含めて、じっくりと綴ってみたいと思います。

書いた2冊の本について

最初に、それぞれの本がどういうものなのか、簡単に紹介しておきます。

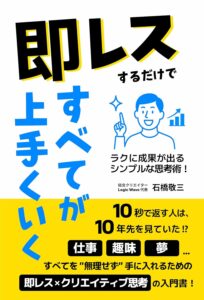

『即レスするだけで すべてが上手くいく』

こちらは、「即レス」と「クリエイティブ思考」という二刀流をテーマにした、シンプルだけど実践的な思考術の入門書です。

-

即レス=思考の無駄を減らし、行動を高速化する技術

-

クリエイティブ=自分らしいアウトプットや解釈を生む力

この2つを組み合わせることで、「迷って動けない時間」を減らし、もっと自分の時間を自由にデザインできるようになる——そんな願いを込めて書きました。

「考えることをやめる」ではなく、「大事なことを考えるための余白をつくろう」というのが本書の本質です。

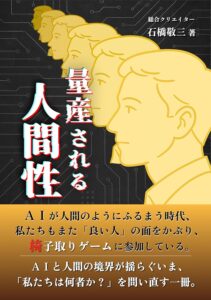

『量産される人間性』

こちらはだいぶ毛色が変わって、「人間性とは何か?」というテーマをAI時代の視点から掘り下げていく一冊です。

-

AIが「人間らしさ」を模倣できるようになった今、

-

私たちは「人間性」や「自分らしさ」を、どのように定義すればよいのか?

-

社会やSNS、自己演出に満ちた現代で「本物の自分」とは何か?

-

「何者かになりたい」という願望の正体は何か?

問いのスケールとしては大きいですが、思考実験としても楽しめる内容になっています。

前者の『即レス』が「納得」や「すっきり感」を提供する入門書だとすれば、後者の『量産される人間性』は、あえて「混乱」や「問い」を読者に投げかける本です。

この2冊は、まったく毛色が違うように見えますが、実は私の中では同じ軸から生まれています。

それは、「すべての人間(自分自身も含む)を対象とした観察」が起点になっているということです。

作用としては対極的な2冊ですが、どちらも【人間へのエール】という位置づけになっています。

なぜ、本だったのか?

「音楽をやっていた人が、なぜ突然、本を?」

これは多くの人に尋ねられたことです。

でも実のところ、私自身の感覚としては「突然」ではないんです。

昔から、音楽に限らず、いろんなことを考えては形にするのが好きでした。

良い作品からエッセンスを抽出して学び、それを最構成し、自分なりのこだわりをもって形にする。

そして、その中心には、いつも「言いたいこと」がある。

それは、音楽を作るときも、動画を作るときも、CDジャケットのデザインをするときも、ブログを書く時も同じでした。

何かを「表現したい」という衝動があるとき、それが音楽なのか、本なのか、デザインなのか、私の中ではどれも同じライン上にあります。

つまり、アウトプットの形式は違えど、「内側から湧き出てくる何かを外に出す」という点ではすべて共通しているわけです。

ただ、今回はあえて「言葉」という手段、そして「本」という媒体を使うことに挑戦してみました。

音楽は抽象的な表現ですが、言葉はもっと直接的です。

聞き手(読み手)との距離も、少し違います。

だからこそ、「今の自分の考えや問い」を、もっとストレートに伝えてみたい。

それが、本というフォーマットを選んだ理由です。

表現とは、「何を言うか」と「どう言うか」

少し話が抽象的になりますが、表現には大きく2つの軸があると考えています。

-

何を言うか(What to say)

-

どう言うか(How to say)

音楽は「何を言うか」も大事ですが、「どう言うか」の領域がとても広く、解釈も自由度が高いメディアです。

一方、本(とくにエッセイや実用書)は、「何を言うか」に特に比重がかかります。

もちろん、書き方や語り口にも工夫は必要ですが、「この本でいったい何を伝えたいのか?」という核心が、読者に伝わらなければ意味がありません。

今回、本という形に向き合ったことで、自分の中の「何を言うか」という軸と、改めて真剣に向き合うことになりました。

しかも、今はChatGPTのような生成AIも使える時代です。

言葉で何かを作ること、つまり「どう言うか」のハードルが、ぐっと下がっているわけです。

だからこそ、私たち人間にとっては、「何を言うか」「何をしたいのか」の自由度が上がるとともに、その責任が増していると考えています。

生成AIとどう向き合ったか

実を言うと、最初の本『即レスするだけで~』では、生成AIを活用した執筆の実験もしてみました。

「この本のテーマと要旨はこうです。これをもとに、章構成や導入文を考えてみてください」

こんな具合に、AIに指示を出してみたわけですが、結論、うまくいきませんでした。

AIから出てくるアイデアは、すべて私が渡した情報や世間の常識の範囲に収まるもので、何も面白く感じないのです。

確かによくまとまっていて、フォーマットは美しいです。

「どう言うか」の部分に関しては、満点に近いでしょう。

しかし、「何を言うか」「その背景にある視点」までは、AIには難しいようでした。

「あぁ、自分で考える前にAIの意見を聞いちゃうと、何も面白くないものが出来てしまいそうだ」

途中でそう感じたため、いったんAIにサヨナラを言って自分だけで企画を進行するようになりました。

AIは、要素をうまく収束させることには長けています。

でも、関係のなさそうなアイデア同士を掛け合わせて、新しい文脈を生み出すような「飛躍的発想」は、まだまだ人間の専売特許のようです。

正直、少し安心しました。

もしこの部分までAIが担えるようになったら、本気で「人間って何のためにいるんだっけ?」と考えなければいけないところでしたので。

書いてみて「本は対話だ」とわかった

本を書くというのは、思っていた以上に「対話」なんだと感じました。

自分自身との対話でもあり、未来の読者との対話でもある。

ときに筆(タイピング)が止まり、「これは本当に伝わるだろうか?」「そもそも本当に言いたいのは?」と悩む時間もある。

でもその時間は、時が止まっているというものではなく、そこには確かに「対話」を感じるのです。

執筆を進めるにつれ、自分自身の考えが深まっていく喜びがありました。

音楽では「響き」や「空気」で伝えていた部分を、今回は「言葉」で伝える。

その難しさと同時に、その面白さも、思い切り味わうことができました。

…というわけで、本を2冊書きました。

どちらも、自分の中の問いと向き合い、じっくりと手を動かして書いたものです。

-

何かに挑戦したいけど、迷ってばかりいる人

-

SNSやAI時代に「自分らしさって何だろう」と立ち止まってしまった人

-

自分の思考や行動に、少しでも手ごたえを感じたい人

そんな方々に、読んでいただけたら嬉しいです。

▶ Amazon、Kindleストアで公開中です

『即レスするだけで すべてが上手くいく』 : 【図解&チャート付】悩みゼロで動けるシンプルな思考術

『量産される人間性』 : 【AIと人間の境界】が揺らぐ今、「私たちは何者か」を見つめ直す一冊。

最後までお読みいただきありがとうございました。

もし読んでみて「ちょっと面白かった」「考えるきっかけになった」と思っていただけたなら、レビューなどもぜひお寄せください。

これからも、音楽に限らず、表現というフィールドで自由に遊んでいけたらと思います。

どうぞ、これからもよろしくお願いします。